La lutte a atteint son paroxysme les samedi 29 et dimanche 30 octobre dernier. Non seulement les arguments de ces mouvements sont erronés mais, plus grave encore, la lutte anti-bassine se met en travers d’un projet qui apporte une réelle plus-value agricole et environnementale.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre dernier, 4 000 militants accompagnés de quelques députés se sont réunis à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, malgré l’interdiction du ministère de l’Intérieur, pour dénoncer la construction de réserves de substitution (appelées improprement bassines par les opposants au projet). Armés de cocktails Molotov et de disqueuses électriques, ils ont dégradé des installations d’irrigation et se sont attaqués violemment aux CRS présents sur place, envoyant certains d’entre eux à l’hôpital. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Leurs motivations sont-elles vraiment écologiques et pertinentes ? Ont-ils vraiment agi pour le bien commun comme ils le prétendent ? Nous avons soumis leur argumentation à l’analyse des experts et des professionnels concernés.

Le principal argument consiste à dire que les bassines permettent à seulement 5 % des agriculteurs des Deux-Sèvres de s’approprier de l’eau au détriment des autres usages et des autres agriculteurs irrigants, tout cela financé à 70 % par l’État. Argument qui semble recevable au premier abord. Les opposants anti-bassines dénoncent également le risque d’assèchement des rivières et des zones humides, d’appauvrissement de la biodiversité, de baisse de la disponibilité en eau potable ainsi qu’une diminution de la production de moules et d’huîtres sur le littoral.

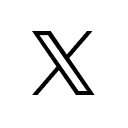

La nappe libre possède un cycle de recharge et de vidange calé sur les précipitations

Ce raisonnement se fonde tout d’abord sur une erreur hydrogéologique majeure. Selon le professeur Alain Dupuy, professeur d’hydrogéologie à Bordeaux INP (Institut national polytechnique), il existe deux types de nappes très différentes dans le bassin du marais poitevin : les nappes « libres » et les nappes « captives ».

Les nappes libres sont des nappes en connexion hydraulique directe avec la surface, et généralement de faible profondeur (jusqu’à plusieurs dizaines de mètres). Comme elles sont en relation hydraulique avec la surface, elles sont très réactives aux précipitations : leur niveau augmente rapidement après une pluie, de quelques heures à plusieurs jours selon la géologie et la nature des terrains. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’eau n’y est pas statique et circule relativement rapidement. « La nappe libre, ce n’est pas une bouteille d’eau qu’on a enterrée », explique le professeur Alain Dupuy. Cette nappe ressemble plutôt à une éponge saturée à la base et moins humide en surface, et dont un flux s’évacue naturellement dès qu’elle commence à se remplir. Ici, l’or bleu s’écoule à la fois vers le bas par gravité, mais essentiellement vers les rivières. « Ce serait l’idéal de pouvoir stocker l’eau dans ces nappes, mais il faudrait la ralentir et ce n’est pas possible », précise-t-il. « Le remplissage des retenues de substitution s’effectue seulement dans les nappes libres et uniquement quand elles sont en débordement, ce qui ne sera peut-être pas le cas tous les ans. À ce stade, on peut dire que, sur le plan agricole, l’eau de débordement qui n’est pas prélevée dans cette nappe est perdue, tant pour les agriculteurs raccordés à la réserve de substitution, que pour ceux qui ne le sont pas. Contrairement à ce que disent les mouvements militants, il n’y a donc pas d’accaparement de l’eau par les réserves. À l’inverse, une nappe « captive » est une nappe généralement plus profonde qui peut mettre des centaines, voire des milliers, d’années à se recharger. L’eau y circule beaucoup moins vite que dans une nappe libre, et elle y est sous pression. Mais le projet ne consiste absolument pas à pomper dans ces nappes ». Le professeur Alain Dupuy, qui est favorable au projet de réserve, précise : « si on pompait dans les nappes captives, je serais contre les réserves de substitution et je le dirais ouvertement ».

Le stockage de l’eau n’augmente pas le volume prélevé

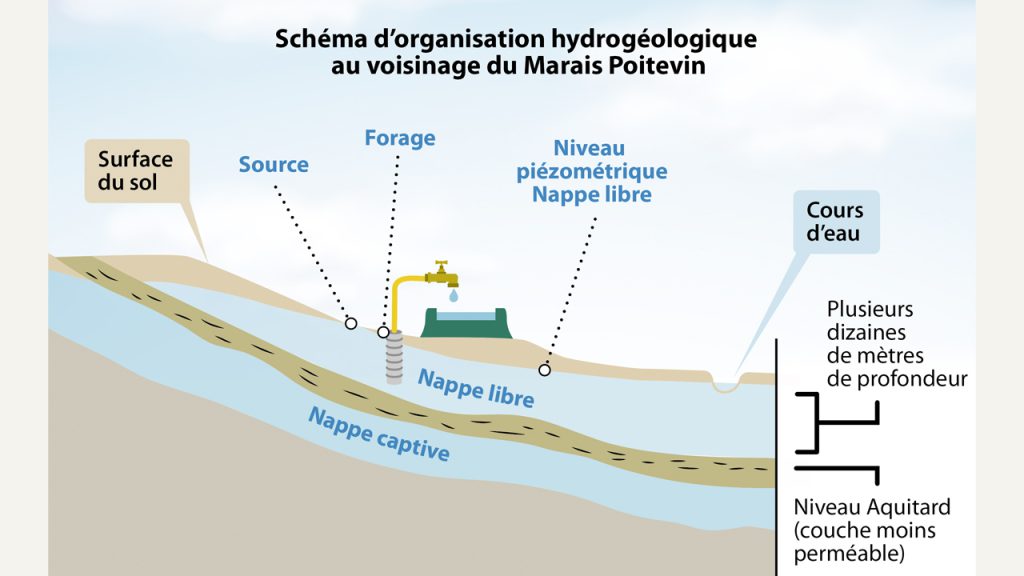

Il faut aussi prendre en compte que ces réserves sont dites « de substitution ». Cela signifie que les volumes prélevés en hiver dans la nappe ne sont pas prélevés en été. Il y a une substitution, un remplacement. « L’agence de l’eau nous demande de diminuer nos prélèvements d’été de plus de 70 %, pour passer de 20 millions de m3 en 2010 à 5,5 millions de m3 à horizon 2025 et la substitution est une des réponses. C’est d’ailleurs là que réside la genèse du projet », explique Thierry Boudeau, président de la Coop de l’eau 79. Selon le dernier rapport du bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), l’établissement public national de géologie chargé d’évaluer la faisabilité du projet, grâce à la substitution, « les nappes (libres) pourraient voir leur niveau augmenter de plusieurs mètres en période d’étiage* ». Le risque d’arrêt d’irrigation s’en trouvera donc amoindri et cela profitera aussi aux agriculteurs non raccordés à une retenue. Il n’y a donc non seulement pas d’accaparement d’eau par la réserve mais, surtout, le stockage de l’eau bénéficie à tous les agriculteurs irriguant. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils ont tous signé le protocole d’accord que nous détaillerons plus loin.

Les militants anti-bassines relèvent le fait que seuls 5 % des agriculteurs des Deux-Sèvres seront raccordés. Et ils ont presque raison. Quelques autres agriculteurs s’approvisionnent sur les deux barrages du département ou dans de petites retenues collinaires. Mais cela ne change pas grand-chose aux 5 %. Cependant, il n’est pas pertinent de raisonner à l’échelle d’un département. Il faut le faire à celle d’un bassin-versant, car chaque bassin à ses particularités hydrologiques et géologiques. « Sur le bassin Sèvre Niortaise Marais poitevin, 100 agriculteurs sur 220 sont raccordés à la réserve, soit 45 % », explique Jean-François Petorin. Et comme on l’a dit plus haut, les autres profitent d’une disponibilité estivale plus importante, tout en payant 2 fois moins cher leur eau. Par ailleurs, il faut noter que les maraîchers, les éleveurs et les producteurs de semences et de cultures spécialisées ne sont pas concernés pas les arrêts d’irrigation.

Le problème de la répartition des quotas d’irrigation

Cependant, l’opposition aux réserves de substitution semble soulever un véritable problème : celui de la répartition des volumes d’irrigation. En effet, chaque agriculteur se voit attribuer par l’Organisme unique de gestion collective (OUGC, représenté localement par l’Établissement public du Marais poitevin (EPMP) sur ce territoire) un quota d’eau basé sur le volume qu’il prélevait lors d’une année de référence (autour des années 80). Certains agriculteurs, qui n’irriguaient pas à l’époque, se voient privés de la possibilité d’arroser aujourd’hui. C’est le cas de Bernard Coussot, agriculteur bio à Saint-Valérien en Vendée, département voisin, qui possède un complexe de réserve en fonctionnement depuis plusieurs années. « Ça n’a rien à voir avec la création de réserves, ou avec l’agriculture biologique. C’est simplement dû au système de référence historique », explique le céréalier. Éric Faure, conseiller irrigation à la chambre d’agriculture de Vendée, précise : « certains de ces agriculteurs n’ont matériellement pas accès à l’eau car, ponctuellement, la roche calcaire est nettement moins bien fracturée que sur la majorité de plaine du Sud Vendée ». Mais certains ne sont pas dans ce cas et pourraient avoir accès à la précieuse ressource. Il semble qu’il y ait deux moyens de réparer ce qui apparaît comme une injustice : partager le volume prélevable disponible entre tous les agriculteurs ou augmenter le volume prélevable grâce à la création de ressources supplémentaires. Selon Éric Faure, la première solution est socialement et juridiquement très risquée. « Une telle décision, même si elle émane de l’administration ou du pouvoir politique, sera attaquée au tribunal car cela revient à dévaloriser un bien de production. Par ailleurs, elle suscitera un mécontentement très fort dans la plaine », explique-t-il. « Pour ce qui est de la création de nouveaux volumes à destination des agriculteurs les moins bien lotis, à ce jour, l’administration estime qu’il est impossible d’augmenter le volume pour l’irrigation, aussi bien en hiver qu’en période d’étiage ». « Pourtant, dans le cadre des prélèvements d’hiver, cela aurait un sens », précise le conseiller en irrigation, car la nappe libre du Dogger est abondante en période de hautes eaux. Quoi qu’il en soit, même si cette situation révèle un réel problème, il faut noter qu’elle est complètement indépendante de la problématique du stockage de l’eau. « Ce sont deux problèmes différents puisque c’était déjà comme cela avant la création des réserves », précise Alexis Coussot, également agriculteur bio. « Avoir l’accès à l’eau est un plus pour une exploitation, en espérant que cela change un jour. Le stockage de l’eau est une bonne chose : capter l’eau de pluie l’hiver quand les nappes sont pleines éviterait que l’eau soit perdue et la valoriserait l’été », ajoute-t-il. Joël Limouzin, le président de la chambre d’agriculture de Vendée, affirme être conscient du problème et travailler à sa résolution.

Les réserves de substitution préservent la biodiversité des zones humides

Élément peu connu, le projet des réserves n’est pas seulement destiné aux agriculteurs, mais aussi à la biodiversité. En effet, l’eau qui s’écoule des nappes libres n’est pas vraiment perdue. « Avant d’arriver à l’océan, elle alimente la zone humide du Marais poitevin, espace à fort potentiel écologique », explique Fabrice Laumond, directeur du parc naturel régional du Marais poitevin. « Depuis quelques années, en raison des sécheresses et des prélèvements agricoles, nous traversons des crises estivales avec une alimentation en eau insuffisante pour assurer le développement de la biodiversité faunistique et floristique, la pousse de l’herbe, l’abreuvement des vaches et la délimitation des parcelles », se désole-t-il

Selon le rapport du BRGM en libre accès sur internet, la substitution des prélèvements estivaux par des pompages hivernaux devrait entraîner « une augmentation du débit entrant dans le Marais poitevin en été de 200 l/s à 300 l/s via les cours d’eau, soit 5 % à 6 % du débit initial ». Selon Fabrice Laumond, « une telle augmentation en période d’étiage sera très bénéfique à la zone humide. D’ailleurs, dans les années 90, on avait non seulement une baisse des débits, mais surtout une inversion des courants avec un retour de l’eau du marais vers la nappe pour alimenter les pompages. Mais, depuis la construction d’un complexe de 27 retenues dans le Sud Vendée il y a 15 ans, nous ne rencontrons plus du tout ce phénomène. Le niveau des cours d’eau en période d’étiage s’est relevé et cela a été très favorable à la biodiversité », ajoute le directeur du parc naturel. Propos confirmé par Olivier Raynard, directeur de la délégation Poitou-Limousin de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. La lutte anti-bassines s’oppose donc à la préservation de la biodiversité dans le marais poitevin.

Le rapport du BRGM précise aussi que le remplissage des retenues en hiver entraînera probablement une diminution du débit de la même valeur (200 à 300 l/s). « Mais en hiver, les débits d’eau sont très hauts et les zones humides sont inondées, donc cela a beaucoup moins d’impact », explique Fabrice Laumond. « S’il faut prélever de l’eau, c’est bien sûr préférable de le faire en hiver », ajoute-t-il. De plus, le BRGM affirme que cette diminution hivernale ne représentera que 1 % du débit actuel. « C’est négligeable », conclut Fabrice Laumond.

Les huîtres et les moules ont aussi besoin d’eau douce en été

Après le marais, l’eau s’en va vers l’océan. Mais là encore, elle a une utilité : celle de favoriser la production d’huîtres et de moules. Les opposants aux réserves craignent que le stockage de l’eau dans les terres entrave ces productions. En effet, l’activité conchylicole est un secteur économique important sur le littoral de Vendée et de Charente-Maritime. Pourtant c’est tout le contraire qui risque de se passer. Selon Philippe Morandeau, président du comité régional de la conchyliculture de Charente maritime, département dont le littoral reçoit certains cours d’eau en provenance des Deux-Sèvres, « les moules et les huîtres ont besoin alimentaire important au printemps, en été et en automne car ces saisons correspondent à leur croissance et à leur reproduction. Or, le taux d’eau douce dans l’eau de mer est un des deux facteurs (avec l’ensoleillement) favorable à la production du « bon » phytoplancton. La conchyliculture a donc besoin de l’eau en même temps que la production agricole ». « Si le rapport du BRGM est exact et que les réserves de substitution augmentent le débit des fleuves en été, c’est pour nous », explique-t-il, tout en doutant de l’effet bénéfique réel des réserves sur le volume d’eau douce arrivant à l’océan. Peut-être y a-t-il eu un problème de communication entre les porteurs du projet et les acteurs de la conchyliculture ?

L’eau potable et l’évaporation

L’opposition aux complexes de réserves affirme aussi un impact négatif sur les prélèvements en eau potable. Pourtant, c’est bien le contraire qui va probablement se passer. Pour s’en convaincre, il faut une nouvelle fois se tourner vers la Vendée qui a quelques années de recul. Jacky Dallet, président de Vendée Eau, syndicat départemental en charge de la production et de la distribution de l’eau potable dans ce département, est formel : « la construction de réserves de substitution en Vendée n’a eu aucun effet négatif sur les volumes destinés à l’approvisionnement de l’eau potable pour les Vendéens ». Depuis la mise en place de ces réserves, là où elles se trouvent, il est même observé un niveau de la nappe souterraine, en sortie de période estivale, bien au-dessus de ce qu’il était avant leur création. « Nous n’avons pas connu de guerre de l’eau en Vendée entre irrigation et eau potable, mais il est possible que, sans leur présence, sans cette gestion concertée sur les débits d’étiage qui concernent certaines de nos retenues, nous aurions pu avoir à faire des choix entre les différents usages présents et les besoins du milieu aquatique », ajoute-t-il. La construction de réserves a donc impacté positivement la disponibilité en eau douce.

Dernière critique qui porte sur les réserves en elles-mêmes : celle de l’évaporation de l’eau. Toutes sortes de chiffres ont été invoqués : jusqu’à 60 %. Les mouvements anti-bassines avouent quand même qu’il n’y a pas d’étude scientifique sur le sujet. Selon François Petorin, « dans les réserves du sud Vendée où le climat est comparable, seul 3 à 5 % de l’eau stockée s’évapore ».

La remise en cause d’un système agricole

Le deuxième argument des mouvements anti-bassines n’a pas directement de lien avec la construction des retenues d’eau en elle-même, mais s’attaque à l’agriculture en général. Il consiste à dire que le stockage de l’eau maintient un système agricole non viable, à savoir l’agriculture dite « industrielle », basée sur la monoculture de maïs à destination de l’exportation et de l’élevage intensif. Selon eux, il faut commencer par remettre à plat tout le système agricole. « Dans un deuxième temps seulement, on pourra définir des besoins en eau réellement nécessaires », explique la Confédération paysanne. Le nouveau système attendu se base sur l’agriculture biologique, la diversification de l’assolement, le remplacement du maïs hybride irrigué par du sorgho et du maïs population, la replantation de haies, la remise en place de prairies, particulièrement dans les zones humides, le développement des légumineuses et de l’agriculture biologique, la diminution, voire l’arrêt, du recours aux pesticides et aux engrais de synthèse et, enfin, la mise en place de bandes enherbées et de jachères. Bon nombre de ces mesures semblent en effet très pertinentes.

Tout d’abord, il faut noter que c’est justement l’irrigation qui permet de diversifier les cultures. François Petorin s’explique : « l’irrigation favorise justement la diversité des assolements, puisqu’elle permet d’introduire des cultures comme des légumes de plein champ, de la luzerne ou des pois protéagineux qui ont besoin d’eau ». Même raisonnement pour le développement de l’agriculture biologique : « pour ma part, j’ai converti une partie de ma ferme en production de légumes bio grâce à l’irrigation », explique Denis Mousseau.

Mais ce que les opposants oublient de préciser, c’est qu’une bonne partie des changements demandés sont déjà contenus dans le protocole d’accord pour une agriculture durable et se mettent en place progressivement. Chaque agriculteur du bassin-versant a été audité par la chambre d’agriculture au début du projet et s’est engagé dans un certain nombre de mesures agroécologiques pour faire évoluer son exploitation. Seuls les agriculteurs bio ont été dispensés de cette démarche. « Pour ma part, je me suis engagé à replanter des haies et à installer une jachère mellifère », explique François Petorin. « Ces mesures se mettent en place parallèlement à la construction des réserves, ce qui explique qu’elles ne soient pas toutes opérationnelles aujourd’hui », poursuit-il. Par ailleurs, « l’agriculture biologique a une place importante dans ce projet. L’objectif est d’atteindre 20 % de surfaces en bio pour le bassin-versant concerné », explique Denis Mousseau, agriculteur bio et conventionnel, et responsable « eau » à la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. « À Épannes, par exemple, une commune proche de la réserve de Mauzé-sur-Mignon, on est déjà à 50 % d’agriculture biologique », affirme-t-il. « Et ces surfaces profiteront autant que les autres du stockage de l’eau », précise l’agriculteur. L’association Soulèvement de la terre ne semble pas croire à la mise en place réelle de ces mesures : « ce n’est qu’un discours de propagande de la part de chambre d’agriculture », affirme-t-elle. À vérifier sur le terrain…

La place du maïs et des légumineuses

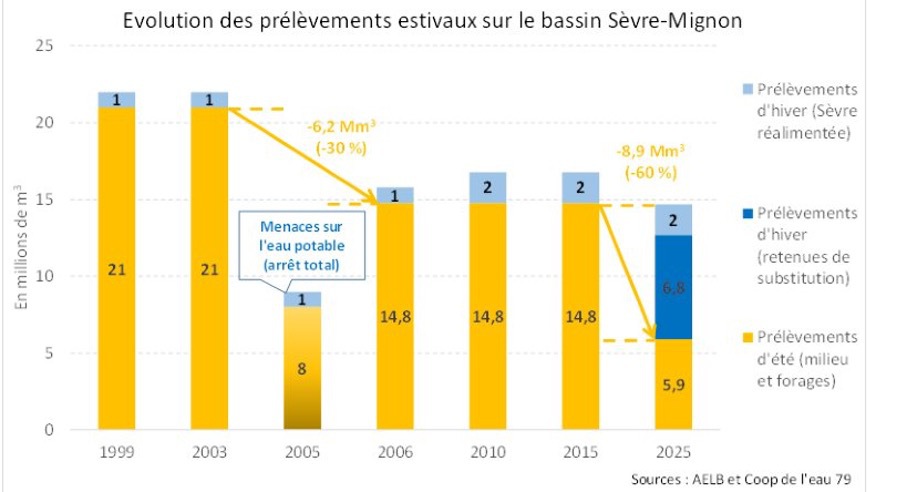

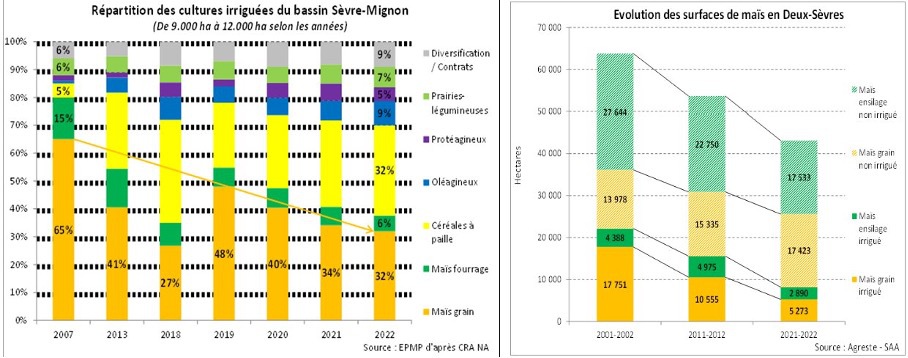

Concernant la culture de maïs, elle n’occupe que 38 % des surfaces irriguées du bassin versant. La monoculture y est tout simplement absente. 40 % du maïs français est certes exporté, mais dans sa quasi totalité, c’est à destination d’autres pays européens. Par ailleurs, contrairement aux idées reçus, c’est une des plantes les plus propres. Pour en savoir plus, cliquez ici : le maïs, un bouc émissaire fantasmé.

Concernant le développement des légumineuses, selon Françoise Labalette, responsable du pôle amont chez Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, la demande des opposants aux réserves d’augmenter la part des légumineuses n’est pas dénuée d’intérêt. « Les légumineuses sont vraiment des plantes magiques par leur capacité à capter l’azote de l’air et on en a vraiment besoin. Le continent américain est bien plus en avance que nous. Ce sujet est très complexe, mais nous travaillons ardemment à son développement depuis de nombreuses années. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons milité pour que les légumineuses soient mieux valorisées dans le plan stratégique national de la nouvelle PAC (PSN). Mais cela prend du temps. On ne change pas les choses du jour au lendemain. Développer une nouvelle variété plus adaptée demande 10 ans, surtout si on n’a pas accès aux NBT (New Breeding Techniques) », explique-t-elle alors que les mouvements anti-bassines sont majoritairement opposés à cette innovation génétique. Mais l’ingénieur agronome précise que « force est de constater que les légumineuses cultivées aujourd’hui en France sont en mal de compétitivité malgré leurs externalités positives, et qu’il n’y a pas de solutions magiques à court terme ». Sur la question de l’irrigation, il ne faut pas oublier que, si les légumineuses n’ont pas besoin d’engrais azoté, elles ne poussent pas sans eau. « Par ailleurs, le mouvement de suppression des molécules chimiques pénalise ces cultures dont certaines ont besoin d’être protégées », précise Françoise Labalette. (Plus d’informations sur ce sujet dans un prochain numéro du Betteravier français).

Concernant la diversité des cultures, sur le bassin-versant concerné, elles sont beaucoup plus variées que les opposants aux réserves ne le pensent : blé, orge, colza, maïs, sorgho, soja, luzerne, tournesol, pois de printemps, production de semences, légumes de pleins champs et cultures spécialisées.

Par ailleurs, le rapport parlementaire publié par le Sénat en septembre dernier sur le manque de compétitivité de l’agriculture française montre que la simplification des assolements est due, entre autres, à la surtransposition des normes environnementales. C’est d’ailleurs ce qui risque de se passer dans la moitié nord de la France pour la culture de la betterave à sucre si les néonicotinoïdes sont interdits en 2024 : en l’absence d’alternative efficace comme l’innovation variétale par exemple, un risque de forte baisse des surfaces plane sur la production de sucre et de bioéthanol. Les militants anti-bassines interviewés par le Betteravier français envisagent par exemple de remplacer une partie de la production de maïs par celle de fruits et légumes que l’on importe aujourd’hui. Idée pertinente au premier abord. Mais les sénateurs ont montré que cela doit passer soit par du protectionnisme, soit par un relèvement des normes environnementales couplé à une diminution du coût de la main-d’œuvre. Deux solutions qui ne semblent être peu plébiscitées par la Confédération paysanne.

Infiltration de l’eau et glyphosate : un paradoxe de plus

Les opposants aux bassines réclament aussi qu’on se penche sur la capacité des sols à stocker de l’eau et à remplir les nappes. L’un des moyens les plus efficaces pour augmenter l’infiltration de l’eau dans le sol, puis dans le sous-sol, est le semis direct sous couvert végétal. Cette pratique nécessite un léger usage de glyphosate, produit qui n’a pas bonne presse chez les écologistes. Par ailleurs, pour produire beaucoup de matière organique nécessaire au stockage de l’eau et capter beaucoup de carbone, il faut de l’eau. Le maïs irrigué est d’ailleurs une des cultures qui capte le plus de carbone.

Baisser le bilan carbone des grandes cultures

Les demandes des mouvements anti-bassines portent également sur la décarbonation de l’agriculture et, particulièrement, de la fabrication d’engrais. En effet, la production de fertilisants azotés dégage du protoxyde d’azote (N2O) et du CO2. Selon Delphine Guey, présidente de l’Unifa, la fédération des producteurs de fertilisants, la généralisation d’un nouveau procédé de catalyse a permis de faire baisser les émissions de N2O de l’ensemble de la production d’ammonitrate en France et en Europe de plus de 90 %. Pour ce qui est du CO2, la technique consiste à remplacer le gaz par de l’eau, grâce à l’électrolyse de l’eau à partir d’énergie renouvelable, complété par de l’énergie bas carbone. Mais, selon un fabricant d’engrais, « produire tout l’engrais français avec cette technologie demande de grande quantité d’électricité bas carbone non intermittente, surtout s’il est produit dans de grosses unités. En effet, la production d’engrais est un cycle continu et ne peut pas être mise à l’arrêt quand il n’y a pas de vent ou de soleil. Et nous n’avons pas assez d’énergie présentant ces caractéristiques pour assurer la décarbonation de tout notre engrais azoté. Par ailleurs, produire de l’ammoniac à partir d’hydrogène d’électrolyseurs alimentés par de l’électricité, elle-même issue de la combustion d’énergie fossile, serait contre-productif sur le plan climatique ». N’existe-t-il donc pas un paradoxe entre la volonté des militants anti-bassines de lutter contre le réchauffement climatique et l’opposition de la plupart de ces mouvements à l’énergie nucléaire, seule énergie bas carbone non intermittente disponible en grande quantité dans notre pays ? (Plus de précision sur la décarbonation des grandes cultures dans un prochain numéro du Betteravier français).

> À lire aussi : La décarbonation des grandes cultures déjà bien engagée (22/01/2023)

Réimplanter des prairies ?

Les anti-bassine veulent remettre en prairie les champs qui se trouvent au sein du Marais. Selon le directeur du parc naturel du Marais poitevin, cela serait pertinent dans la partie du Marais qui est dite mouillée, et qui est déjà très majoritairement en pâture. « C’est sa vocation », précise-t-il. Mais cela ne concerne qu’environ 500 ha, soit 1 à 2 % du marais mouillé. « Et il faut tenir compte de la réalité économique de l’élevage », rappelle-t-il en expliquant que le remplacement des générations d’éleveurs n’est pas chose aisée. Mais dans la partie du Marais qui a été asséché depuis des siècles, cela n’est pas nécessaire. « On y a toujours fait des céréales », affirme-t-il. « Certes, la prairie apporte toujours plus de biodiversité qu’un champ cultivé, mais on ne peut pas mettre la France entière en prairie », ajoute-t-il.

La première vocation de l’agriculture : nourrir les hommes

Enfin, il ne faut pas oublier que la généralisation de mesures, comme la conversion en bio, la mise en place de haies et de jachères, le développement de l’élevage bovin extensif et la culture de plantes moins productives comme le sorgho, entraîneront mathématiquement une baisse de la production agricole nationale. À l’heure où la balance commerciale agroalimentaire française, allégée du vin et des spiritueux, est déjà en déficit, à l’heure où la surface agricole cultivable se réduit d’année en année en raison de l’urbanisation, à l’heure où la population mondiale croît de façon importante et vient de dépasser les 8 milliards, on peut se demander s’il est pertinent de sacrifier ainsi une partie de notre souveraineté alimentaire et notre capacité à nourrir tous les Français, valeurs défendues par ailleurs par le gouvernement. À cela, les associations interrogées ont répondu qu’il fallait arrêter la production de biocarburants et ne plus approvisionner les méthaniseurs avec des cultures principales. Alors que ce sont souvent les mêmes mouvements qui ont lutté pour le déclin du parc nucléaire français ; à l’heure où l’approvisionnement en gaz reste tendu, cette proposition peut interpeller.

Les réserves de substitution sont-elles donc vraiment anti-écologique ? Favorisent-elles vraiment l’accaparement de l’eau par certains ?

> À lire aussi : Les écologistes critiquent la décision de Tereos (15/03/2023)

Renaud d’Hardivilliers

*Niveau le plus bas d’un cours d’eau